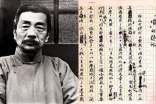

鲁迅文集读后感

认真读完一本名著后,相信大家都增长了不少见闻,为此需要认真地写一写读后感了。你想知道读后感怎么写吗?以下是小编为大家整理的鲁迅文集读后感,欢迎大家分享。

鲁迅文集读后感1

我喜欢各种风格的散文,喜欢徐志摩的诗情画意,喜欢莫泊桑的耐人寻味,喜欢巴金的自然真挚,最喜欢的是鲁迅的深沉冷峻。鲁迅先生的作品尽是他那忧国忧民的民族责任感,尽是他对中华民族的深深热爱。他的言语犀利,他的作品尖锐有力,弃医从文的他用文字让在封建制度下的中国人民早日苏醒,重整我中华威武!

身为新时代的大学生,在培养正确人生价值观的时期,用鲁迅的优秀作品可以正确引导学生树立正确理想,感受艺术的独特,培养优良的品质。

他在《呐喊》中用“哀其不幸,怒其不争”这八个字深深用包含着对那个时期对中国人民的怜惜和悲伤。如果要问我最喜欢《呐喊》中的哪部小说的话,会毫不犹豫地选择《阿Q正传》 。他之所以家喻户晓,是因为它“写出了一个现代的我们国人的灵魂来”阿Q由于受到压迫而要求革命,又因为受愚弄受毒害而落后,最后还是被迫害死。这也是中国人民的最大弊病,也折射出当时中国的严峻国情,在我读过那么多的文学作品后,《呐喊》却让我荡气回肠,久久不能忘怀。

鲁迅先生也陪我一起,搭上童年的时光机,从百草园到三味书屋,感受大自然的美妙。读着充满童趣的文字,享受着不时从文字里行间中透露出来的`那份天真烂漫的感情,眼前不由出现了一幅幅令人神往的自然画卷。趁大人不注意,钻进百草园,他与昆虫作伴,又采摘野果,然后与玩伴一起捕鸟;听保姆长妈妈讲故事,想起百草园的美女蛇,也会害怕的瑟瑟发抖;作者以一个孩子的眼光看世界,读起来让人感到亲切,充满热情,在那个黑暗的社会背景下,看见先生对和平和自由生活的向往。

研读了《拿来主义》这篇文章之后,我感触颇多。周作人毫不留情地批判了中国地“闭关主义”和“送去主义”。中外的文化遗产在中国可谓是历经坎坷。我们要“运用脑髓,放出眼光,自己拿来”。鲁迅先生所提倡的“拿来”就是批判地继承文化遗产,我们应该汲取外来文化中有益的东西,用于改造我们自己的文化,使中国文化不断丰富和发展。二十一世纪的今天,英语成为必修课,圣诞节和情人节成为了青年男女的重要节日。在中外文化中吸取精华,才不会在现代化,信息化的时代中被淘汰!

是的,只要先生的书在,就一定有人读,先生的思想和精神就会绵延不断的传下去。我眼中的先生是在漫长的暗夜里的一位孤独而执着的行者,他在最深刻的孤独里产生了最伟大的思想。欧阳修说过“立身以立学为先,立学以读书为本”。书是知识的宝库,是他,开阔了我的视野,读鲁迅先生的文章可谓是受益匪浅

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。鲁迅精神并没有随着时间的推移被人们忘记,而是散到每个中华儿女的心里,激励着我们直血现实,勇于反省自我,不断前行。

鲁迅文集读后感2

“世上本没有路,走的人多了,便便成路”“救救孩子--”……这些都是我在读鲁迅先生写的作品中印象最深的几句话。鲁迅先生笔如刀锋,狠狠地批判了那个时候社会的黑暗。

我看的第一章是“狂人日记”说实话,我觉得这一篇有些恐怖,这里面有一段话“前几天,狼子村的佃户来告荒,对我大哥说,他们村里有一大恶人,给大家打死了,几个人便挖出他的心肝,油煎炒了吃,说是可以壮壮胆子。”看着看着我感到毛骨悚然,背后不由着冒初了冷汗。这竟然是一个和“吃人”有关的故事。我心想:这真是太恐怖了。看完那篇,那整个晚上,我几乎都睡不着。

我看的后一章是“孔乙己”,里面的主人公就是孔乙己,可以说,他深深地受到了那个时代的毒害,他就是那个时代的人的代表。他受那个时代影响,非常迂腐。他学到的东西,都无法做到学以致用。比如在咸亨酒店时,别人笑话他,所以他就用一堆大家都听不懂的话,还闹笑话了。以及他会经常问别人一些犄角旮旯里的东西,那些都是生活中所用不到的,有些人不知道,他便沾沾自喜,他经常用这样的方式来找回自尊。此外,他还非常懒,他写的一手好字,有时经常会有人找他抄书,但是他懒,脾气还不好,没做几天就不做了,久而久之,也没有人找他抄书了。

其次是“药”,里面有个人叫小栓,他得了痨病,眼看越来越严重,小栓他爹非常着急,因为小栓是家中唯一的独苗。可是因为家里穷,买不起药,只能另寻救命的方法,在听信旁人的建议下,去买了一种药。但那药究竟是什么呢?我以为是什么香灰什么的,可令我没有想到,那仅是人血馒头,它能治病吗?根本不可能,小栓的病更严重了,很快他就去世了。这一切的起因,都是因为那时的某些人,看很多人都买不起药,也都没有什么文化,便和其他想分一杯羹的人散布谣言,说人血馒头可以治所有的痨病。有些人买了这种东西,不仅病没好还加重了,这不就是趁人之危,收割钱财嘛?我感觉这就是赤裸裸的割韭菜。那些“刽子手”真是太可恶了。当然,鲁迅先生在文中是用这些词描写他们贪婪的模样:抢,夺,长着一脸横肉,贪婪的.目光……

还有,在那个时代,不仅社会是黑暗的,人们的心里更是有一层厚厚的阴霾。只有少数人还有仅剩的一点善心。鲁迅先生在“一件小事”中提到,在车夫拖他回家的路上,看见了一位老人,他走起路来摇摇晃晃,周边的人,都离着他远远的,都隔着起码有一仗远,即使警察局就在路边。在车夫从他旁边经过时,他摔倒了,车夫主动去扶他,把他扶到路边警察局。他的形象也与周围的人形成了鲜明的对比,不仅让他显得更高大上,你也反衬出了周围人的心理阴霾,即使警察局在旁边,他们也连扶都不扶一下。还不如一个在社会底层的车夫。

“时间就像海绵里的水,只要愿挤总还是有的。”鲁迅先生那看似平凡的语言,却了无限的哲理,鲁迅先生下笔如刀,刀刀见骨,抨击了旧社会的黑暗与陋习

鲁迅文集读后感3

我喜欢读鲁迅的作品,于是在与学生交换图书的活动中,我得到了一本《鲁迅文集》。先生务实的风格、质朴的语言给我留下了深刻的印象,读后感触颇多。同时,又让我产生了一种深深的忧愁:当个语文老师真难。

读先生的作品时,我不自觉地在字里行间发现一些我们现在不常见的字与词,比如:简捷、支支梧梧、橛着嘴、发见等等,我不能说先生写了错别字,因为先生是一个伟大的作家。但我想:现在,我这样的纠正学生的错别字,不仅让学生感到写作的压迫,而且也许若干年之后,我们的子孙又要来给我们找错了。唉!当个语文老师可真难!

读到《从三味书屋到百草园》时,我读到了这样的一段话:我家的后面有一个很大的园,相传叫作百草园。现在是早已并屋子一起卖给朱文公的子孙了,连那最末次的相见也已经隔了七八年,其中似乎确凿只有一些野草;但那时却是我的乐园。

不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑椹;也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子(云雀)忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来,有时会遇见蜈蚣;,倘若用手指按住它的`脊梁,便会拍的一声,从后窍喷出一阵烟雾。何首乌藤和木莲藤缠络着,木莲有莲房一般的果实,何首乌有拥肿的根。有人说,何首乌根是有象人形的,吃了便可以成仙,我于是常常拔它起来,牵连不断地拔起来,也曾因此弄坏了泥墙,却从来没有见过有一块根象人样。如果不怕刺,还可以摘到覆盆子,象小珊瑚珠攒成的小球,又酸又甜,色味都比桑椹要好得远。

我不禁想到:严谨的寿镜吾先生培养了一个中国最伟大的作家、思想家,可是,从先生的作品中却发现先生虽然是北大的讲师,在上海担任编辑,他思考国人的精神的麻木,并深深痛恨着、可怜着国人的阿Q精神,思索着如何将国人引领出精神的沼泽,但是小时候的先生的快乐却是在百草园中找寻蚂蚱、蜈蚣。

年少的先生在讲到自己博学的老师时,用了如何的词语来描写老师可笑的动作来。你看“我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。”于是,我便疑心起先生的疑心来,我便疑心我的学生不知怎样的来写我呢!我的严厉会不会扼杀了我的学生的快乐呢?我不禁叹口气:唉!当个语文老师可真难!

但先生自己就是一个老师,从他忆起的刘和珍君,我发现先生虽然没有告诉学生该怎样做,但是先生用自己的精神感染了学生,使他们懂得人应该做一个怎样的人。由此可见,当个语文老师可真难,因为有先生的榜样,我们前面的路还很长。

【鲁迅文集读后感】相关文章:

故乡鲁迅教案09-13

鲁迅《风筝》教案08-12

鲁迅《故乡》读后感12-08

鲁迅无常读后感悟04-26

鲁迅无常的读后感06-14

我的伯父鲁迅先生读后感10-16

我的伯父鲁迅先生读后感范文11-07

鲁迅《狂人日记》读后感09-18

回忆鲁迅先生节选教案03-30